- TOP

- COLUMN

経営とマーケティングをつなぐ力全体最適を実現する、システミックマーケティング

株式会社なぞる代表取締役

黒澤 友貴

明治学院大学で経営学を専攻しながら文化人類学を学ぶ。2011年にブランディングテクノロジーに入社し、大阪営業所の立ち上げや上場準備を経て、CMO(最高マーケティング責任者)に就任。新規事業開発や老舗企業・スタートアップのマーケティング支援を手がける。現在は独立し、地域の経済・文化価値を高めるマーケティングの可能性を探求。市場や組織に根本から変化をもたらす『システミックマーケティング』を開発し、プロジェクトに伴走している。

マーケティング施策を点で終わらせず、経営と現場をつなぎ、価値の循環を設計する。

そんな全体最適の発想を体現するのが「システミックマーケティング」です。

本インタビューでは、株式会社なぞる代表取締役の黒澤友貴氏に、システミックマーケティングの概念や実践方法について伺いました。マーケティングの未来と、企業が持続的な成長を実現するための新たな視点をお届けします。

経営とマーケティングをつなぐ

黒澤様は最近起業されましたが、 起業を決めた背景を教えてください。

- 黒澤

- 独立はずっと考えていて、自分で事業をつくりたいという思いがありました。長くクライアントのマーケティング支援をしてきた中で、ビジネス全体を考える上で、自分が経営者として経験しないとわからないことがあると感じていました。自分で学んで商いをすることはどこかでやろうと決めていたので、そのタイミングが来たという感じですね。

それに加えて、生成AIが登場したことで、マーケティングの前提が大きく変わりつつあると感じていました。だからこそ、自分のキャリアもゼロベースで考え直したいと思ったんです。積み上げてきたものを守るより、いったんリセットして考えた方がいいと判断しました。

キャリアの転機になった出来事はありましたか?

- 黒澤

- 自社の上場プロジェクトに関わったことですね。当時はCMOではなくCFO的なポジションで動いていて、会社全体や経営全体を見る機会に恵まれました。それまでずっとマーケティング支援を現場でやっていたんですが、経営という大きな仕組みとマーケティングが、一般的な考え方として乖離しているなと感じていました。そこをどう繋いでいくのかを考えるきっかけになったのが、上場プロジェクトでした。

経営全体を見たことで、部分的な最適化では会社全体がうまく機能しないことを実感したのです。マーケティングは数字や施策で語られがちですが、経営から見ればそれはほんの一部でしかない。経営とマーケティングをどう繋げていくかを考えたいと思うようになったのが、今の活動の原点です。

システミックマーケティングが生まれたきっかけとは

「システミックマーケティング」という考え方は、どんなところから生まれたんですか?

- 黒澤

- フレームワークを使って戦略を立てるときに「マーケティングトレース」という基本フレームワークを活用して成功事例をトレースする学習手法を開発し、コミュニティをつくってきました。その中でフレームワークは有効であるものの、枠に情報を埋めていくだけでは良い戦略は導き出せないことも明確にわかってきました。 一例として、実際の購買行動はマーケティング業界でよく使われるファネルとかカスタマージャーニーマップ通りに直線的に進まないし、経営だってステップ通りに進めるものでもないですよね。ただ、抽象化して理解することは必要なのでフレームワーク活用は定着しています。ネガティブな側面としては、フレーム自体がマーケターが顧客や市場を都合よく切り取るツールとして定着しているように感じ、自分自身も、そのわかりやすさに寄せすぎてしまう部分に疑問を感じてきました。

より良い価値や成果を生むために、各要素の因果関係や、要素がどう繋がって全体の価値が構成されているのかを考えるツールがないと感じていたんです。

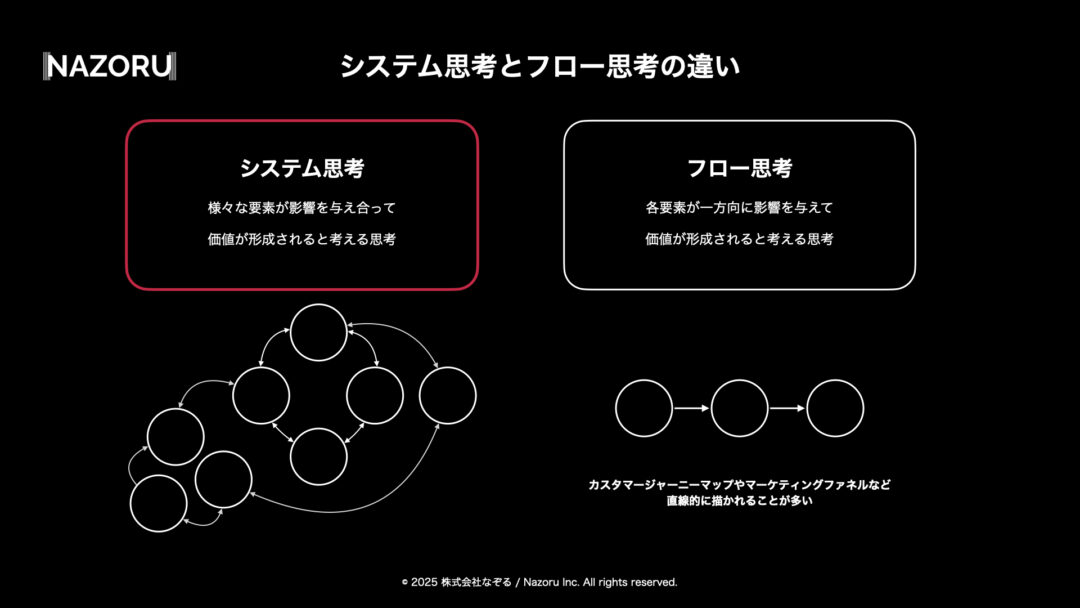

この問題意識が、目の前の問題や出来事を単独で考えるのではなく、それらがどのようにつながり合い、影響し合っているかをする思考法である「システム思考」を学び始めたきっかけです。システム思考自体を学び始めたのは10年くらい前で、そこから徐々にシステム思考をマーケティングに使えないかなと考えてきました。

防災ギフトに見る「価値循環」の再設計

以前の仕事(ブランディングの支援)と通じる部分もありますね。

- 黒澤

- 根底から考えるというアプローチは同じです。これまで自分自身が携わってきたブランディングの領域でも、根っこから価値を設計するという考え方を重視していました。マーケティングはどうしてもセールス寄りになりやすいですが、本来は中長期の価値創造を考えるべきなのに、それを支えるツールがないと感じていたんです。

だから、システム思考をマーケティングに取り入れて、全体最適を描けるようにしたいと思いました。部分的な最適化の積み上げではなく、仕組みそのものを見直す。そうやって経営とマーケティングを繋げる手法を、システミックマーケティングとして体系化しようと考えたんです。

実際にシステミックマーケティングをプロジェクトに落とし込むと、どんな形になるのでしょうか?

- 黒澤

- システミックマーケティングを最初に実践したのは防災を日常に浸透させることを目的とした防災ベンチャーKOKUAのブランド「防災カタログギフト LIFEGIFT」のプロジェクトですね。

防災をより身近なものだと認識してもらい、備えの行動を起こしてもらいやすくするための戦略や企画を一緒に考えていました。

初期のころは、防災を日常生活に浸透させるための方法として、SNS発信や関連した企画などをプロジェクト内で行なっていましたが、根底の戦略に立ち戻って考えようという話をしていました。

その中で、システム思考を活用するアプローチを取り入れました。

まずは、防災カテゴリーを取り巻くステークホルダーを全て洗い出しました。システミックマーケティングでは、「ステークホルダーマップ」を描き、関係者同士で価値がどのように循環しているかを整理する手法があります。行政、メーカー、住民、教育機関、メディアなど、関わっている人たちを整理して、それぞれがどんな立場で価値を生み出しているのか、どんな関係で支え合っているのかを見直していきました。

全体を見渡すことで見えてきたのが、防災の仕組みを最終的に動かすためには“行政”をキープレイヤーと捉え、戦略・企画の中に巻き込んでいくことが大切だということでした。行政が動けば、地域全体の行動が変わる。だからエンドユーザーに防災グッズを直接売るよりも、行政と住民をつなぐ仕組み作りに変えた方がいいんじゃないかといった発想につながりました。

商品を売るビジネスモデルから、“社会にどう位置づけるか”という考え方に変わったんですね。

- 黒澤

- そうですね。「商品を売るための設計」ではなく「商品の価値を定義し、社会の中での循環を設計する」方向に発想を変えたということです。防災グッズを日常生活に取り入れることの重要性を認識してもらうために、消費者に直接アプローチするのではなく、行政へ訴えかける方が、より商品の価値向上につながると考えました。防災は公的機関や行政が最終的な政策決定をする領域なので、行政主導のカタログギフトで防災グッズを配布するアプローチに切り替えたのです。

防災って、誰か一人が頑張っても成立しないですよね。行政や地域、企業、生活者がそれぞれの立場で動くからこそ価値が生まれる。だからこそ、マーケティング施策としてではなく、社会構造の中での仕組みとして捉える必要があると思っています。

システミックマーケティングの考え方は上記のような社会性が高いビジネスに限らず、さまざまな業界、ブランドにも応用できます。自分たちの価値が社会のどこで一番活きるのかを見つけて、その流れを意識的にデザインしていく。そうすれば、短期的な売上よりも強い「価値の循環」が生まれます。それが結果的に事業の持続性にもつながるでしょう。

短期的な成果ではなく、全体最適をどうやって実現するかということですね。

- 黒澤

- マーケティングって、どうしても“部分最適”ばかりを見がちなんですけど、全体の構造が整っていないと続かない。だから、全体のシステムを見直す必要があると思います。

ただし、3か月後の売上をつくりたいとか、目の前の数字を追いたいという場面では、そもそもシステミックマーケティングで考える必要がないというケースもある。

事業活動は、明日の売上を上げないといけないときもありますから、それは悪いことではなく、システミックマーケティングの考え方を無理に適応しない方が良い状況や領域もあるかなとも思っています。

とはいえ短期的な思考だけでは見えない部分も多いので、長期的な目線で事業全体の最適化を考えるなら、システミックマーケティングを用いるのが良いと思います。

システミックマーケティングは、マーケティングの根底にある「価値を定義して循環させ、それが企業の対価として返ってくる」というシンプルな考え方に立ち戻るものなんです。

社会構造の中で仕組みと役割を捉える視点を持つことが、結果的に企業の持続的な成長につながる。その循環をどう作るかをデザインすることが、僕はマーケティングの面白さだと思っています。

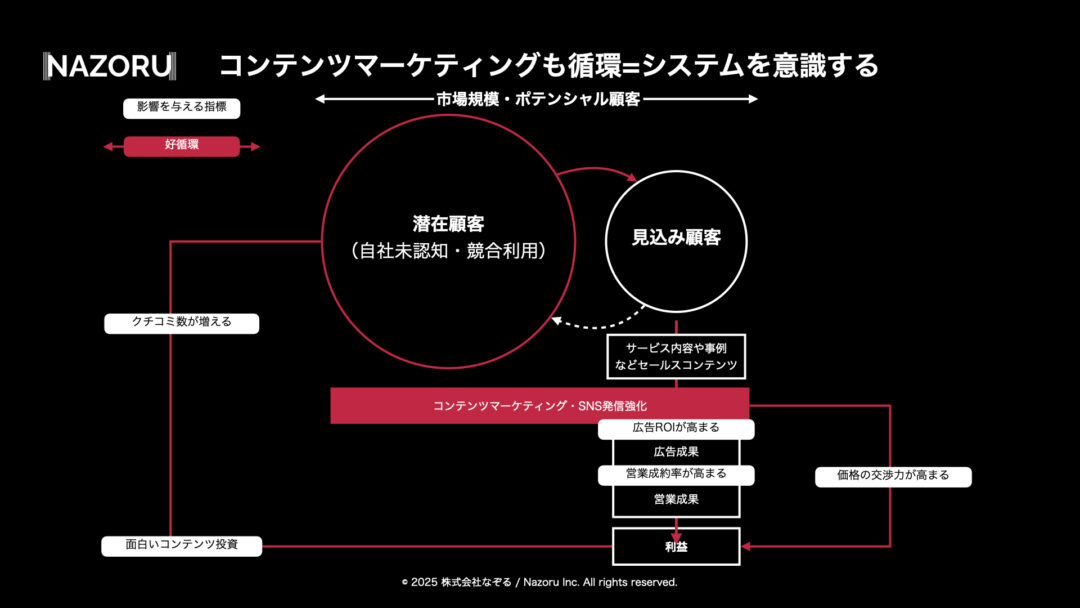

―――お話を伺っていて、コンテンツマーケティングにも通じる部分が多いと感じます。

単発の施策を点で終わらせず、どう循環させていくか。それを意識して設計することが、まさに全体最適の考え方ですね。

「システムマップ」で全体を描く

システミックマーケティングに取り組むとき、最初の一歩はどこから始めればいいでしょうか。

- 黒澤

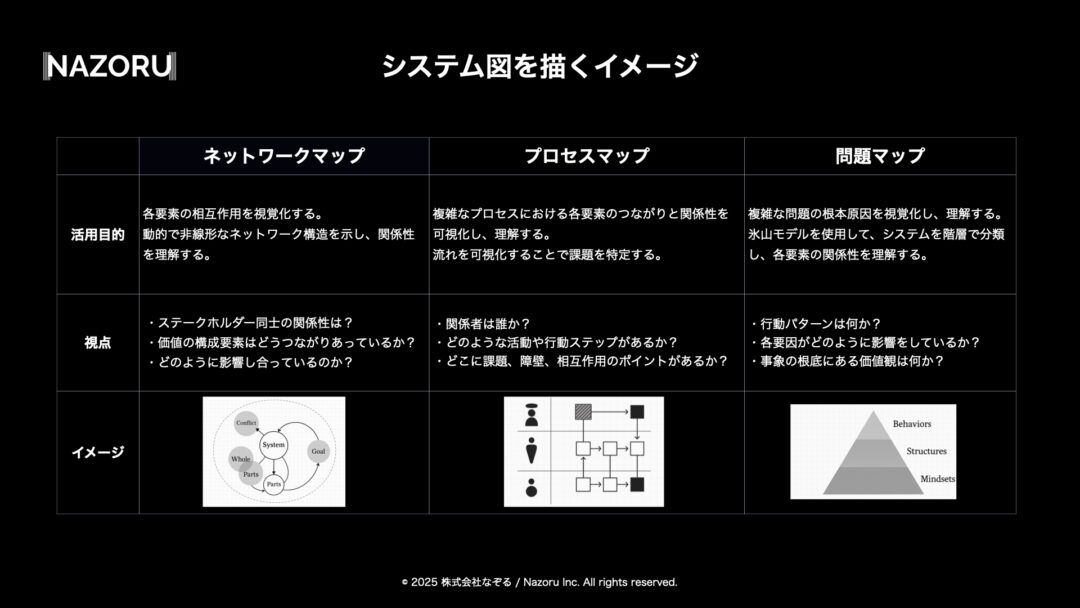

- まずは「システムマップ」を描くことをおすすめしています。

話を進める前に、少し整理しておきましょう。

システム思考は、物事の関連性や全体像を理解するためのアプローチです。個々の要素だけではなくて、その要素同士の関係や相互作用を重視して見る考え方。

システムマップは、そのシステム思考を図式化したものです。要素とその関連するものを視覚的に表現することで、全体の構造をとらえやすくするツールです。

企業や事業を構成している要素を全部洗い出して、それぞれがどう繋がって価値を生んでいるのかを可視化していく。施策、チーム、チャネル、パートナー、顧客など、いろんな要素がどう影響し合って結果を生んでいるかを整理していくと、必ず気づきがあります。

「ここがボトルネックになっているな」とか、「この流れ、誰も見ていなかったな」とか。今動いているプロジェクトの中で、どこを変えたら全体が良くなるのか。そのレバレッジポイント(小さな力で大きな影響を生み出せるポイント)を見つけるのがシステム思考なのです。

システムマップは、可視化するだけではないんですね。

- 黒澤

- そうですね。

システムマップの目的は、図を作ることじゃなくて、因果関係を見つけること。どの要素を動かしたら、どこが変わるのか、その関係性を整理することが大事です。

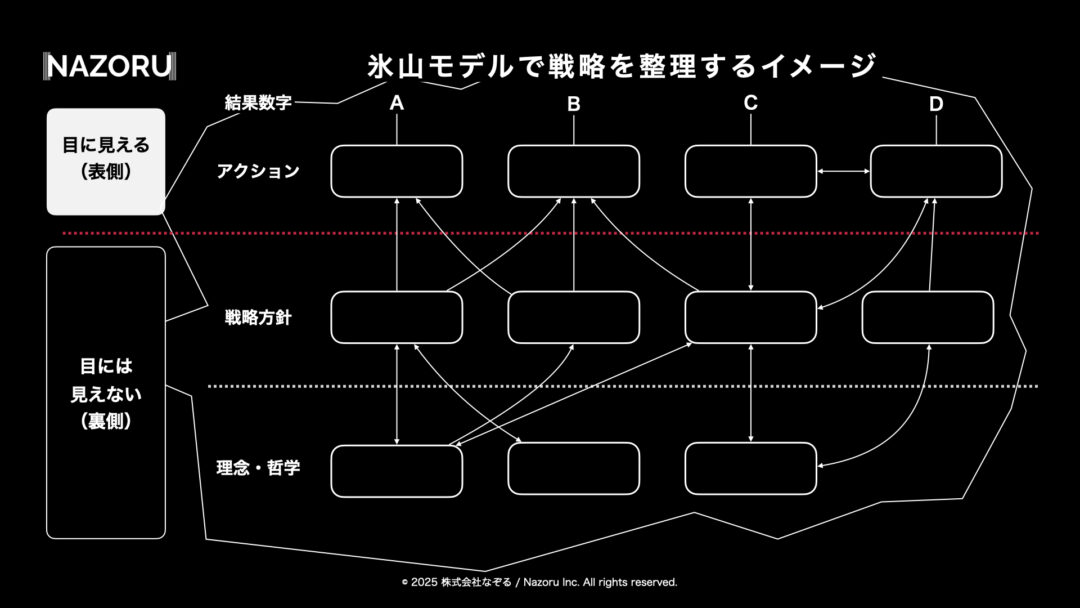

私はよく「氷山モデル」のフレームも使います。これはシステム思考でよく使われる考え方の一つで、全体像を氷山にたとえて考えるフレームで、目に見える部分(具体的な行動)と目に見えない部分(戦略と価値観)に分けて整理をすることができます。

創業者が事業を通じて何を実現したいのか、どんな価値観と繋がっているのか、そしてその思いが具体的な行動とどう関わっているのか。そうした構造を描いていくと、思っていたより繋がっていない事業の弱みになる部分や、逆に「ここが優れているコアになる部分だな」ということが見えてくるんです。

多くのマーケティングの課題は、この“見えない層”に原因があることが多いです。SNSの投稿が伸びないとか、ブランドメッセージが浸透しないなどという課題も、実は仕組みや考え方そのものに問題があるケースもある。

氷山モデルで構造を整理すると、その課題と解決方法がクリアに見えてきます。

戦略全体を構造で理解する、という考え方ですね。

- 黒澤

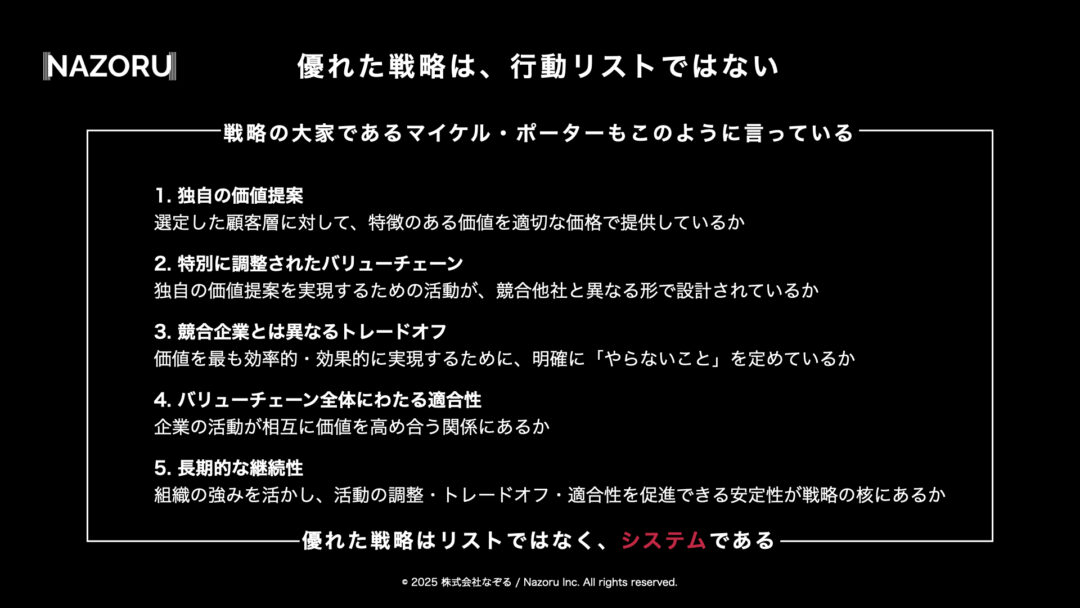

- 良い戦略は「上手くできたアイデア」ではなく、「優れた構造」だと思っています。

例えば、世界的なエンタメ企業が使っている“シナジーマップ”がわかりやすいですね。

作品、体験、プロダクトなど、複数の要素がどう連動してブランドの価値を高めているかを一枚で示している図ですが、それを見ると、「点」ではなく「全体の流れ」で価値が生まれていることがわかります。

国内でも、日常的な情報発信を通じて関係性を作り、その関係が商品やブランド価値に循環していく仕組みを構築している企業もあります。

こうした戦略に共通するのは、全体最適化されているということなんです。

――現場でシステムマップを描くときのポイントはありますか。

- 黒澤

- 難しく考えずに、まずは「見えていること」と「見えていないこと」を書き出すことですね。今の自分たちの活動の中で、どこに因果関係があるのかを整理していく。

システムマップを作成するときは、

・綺麗にまとめようと思わないでカオスを受け入れること

・全体と部分を往復しながら考えること

が重要です。

それをチームで共有するだけでも、共通の言語ができて、意思決定がブレなくなるんです。

システムマップを描くというのは、図を作る作業ではなく、システムマップを描くというのは、図を作る作業じゃなくて、考え方を揃えるための対話なんです。その過程を経て、ようやく“全体をどう最適化するか”が見えてくる。それこそが、システミックマーケティングの入り口だと思っています。

―――システミックマーケティングの考え方やシステムマップ作成は、YouTubeチャンネル運用にも活かせそうですね。

中小企業や個人事業主がやるべきこと

システミックマーケティングを中小企業や個人事業主でも活かせる部分はありますか?

- 黒澤

- もちろんあります。むしろ、小さい組織の方が動きが早いぶん、実践しやすいと思います。まずは「システムマップを描くこと」。ここから始めてみるのがいいですね。

難しく考えなくて大丈夫です。自分のビジネスの中にある要素、商品、顧客、パートナー、SNS、仕入れ先などを全部マップに描き出して、どう繋がっているかを可視化し、自分の事業の“全体像”を把握する。

可視化してみると、「この要素がつながっていないな」とか「この繋がりは強いな」など、いろいろな発見があるんです。その中で、優先して強化すべき部分、レバレッジポイントがわかれば、自然と次の一手も見えてくる。システムマップを見ながら、どこを強化すれば全体が良くなるのかを考える。全体の仕組みやシステムのあるべき姿を描くことが重要です。

大きな会社だと部署ごとに分断されているケースも多いですが、小さい組織だとスピード感をもって判断し、全体の最適化にむけ動くことができる。構造を見直す思考が、そのまま戦略にもなるんです。

小さな組織ほど、目の前の業務に追われて時間を取るのが難しそうです。

- 黒澤

- そうなんですよね。確かに、全体を見直す時間を取るのは難しい。でも、それを後回しにすると、どこかで行き詰まります。だから僕はよく、「一度立ち止まって全体を描いてみましょう」と言っています。頭の中に散らばっている情報を整理するだけで、課題と強みが明確になります。それができるだけで、中長期の計画も立てやすくなるでしょう。

社内アセットやリソースが限られる個人事業主や中小企業はどんな工夫が必要だと思いますか?

- 黒澤

- 内部のアセットやリソースが少ないなら、外部とどう繋がるかを考えることが大切です。 全部を自分たちで完結させようとせずに、外部の力をうまく借りる。

他社との協業や共同企画でもいいし、業界をまたいで組むのもありです。

自社の“面白さ・強み”をレバレッジにして外と繋がると、思いがけない循環が生まれることがあります。たとえば、自分たちにはない強みを持つ相手と組んでみる。

その“組み合わせ”から新しい価値が生まれる。社内アセットやリソースの活用だけではなく、外に可能性を広げて考える発想を持つことが大切です。

大企業と中小企業では、取り組み方も変わりそうですね。

- 黒澤

- 大企業は「持っている資産をどう最適化するか」がテーマになります。

一方で中小企業や個人事業主は、今はない資産をどう外に広げて取りに行くか」が勝負です。だからこそ、自分たちの“境界”を意識的に広げていくことが大切です。

境界を越えて外部と接続することで、新しい価値の循環が生まれる。

それはまさに、システミックマーケティングの考え方にも通じています。

全体をどう最適化するか。リソースやアセットが限られていても、構造を見て優先順位をつけられれば、意思決定の質は大きく変わる。

どんな小さな組織でも、自分たちなりの全体最適を描けると思います。

僕自身も独立後、自社のシステムと社外の良いところをシステムマップで可視化し、どんな価値循環が生まれるかを仮説立てています。「これが面白そう」「ここがレバレッジポイントになりそうだ」と考えることで、限られたリソースでも面白いことができると思います。

今、自分自身で世界で一番小さな組織を運営しながら、そう感じています。

マーケターへの提言 ― 「見えるもの」だけを信じない勇気を

ここまで伺ってくると、マーケティングという言葉の意味そのものを、もう一度定義し直すようなお話に感じます。

- 黒澤

- そうかもしれませんね。

僕が思うマーケティングの本質って、突き詰めると“価値を定義して循環させること”なんです。何を、誰に、どんな形で届けるか。その設計を通して、企業も社会も動いていく。

もちろんKPIは大事です。ただ、それだけを指標にしてしまうと、「なぜやるのか」「そもそも何の価値を生み出したいのか」という根っこの部分が抜け落ちて短期の数字を追うほうが優先されがちですよね。

全体を見て、“価値がどう循環しているか”を考える視点を持つことが、AIも出てきて変化が激しいいま、一番大切なんだと思っています。

デジタル化が進んで、データがすぐ見られる時代だからこそ難しさもありますよね。

- 黒澤

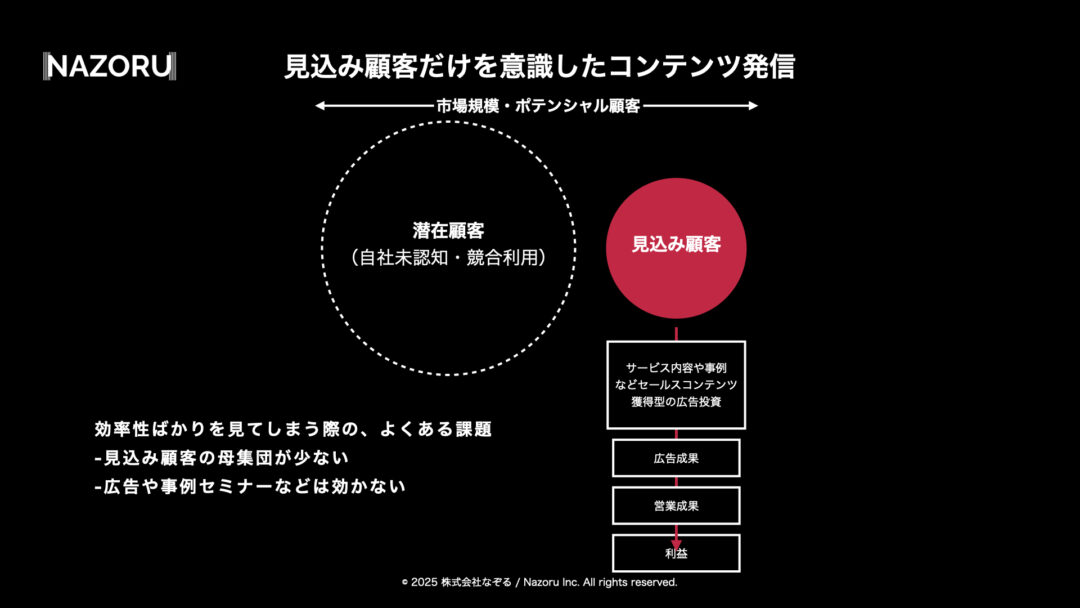

- データって見ていると、反応したくなるんです。SNSならインプレッションや消費者の反応がリアルタイムで見える。でも、そこに反応するだけじゃなくて、全体を見ることが大切です。目の前の数字だけを追っていくと、どこかで自分たちを追い詰めてしまう。目の前にいる見込み顧客ばかりにアプローチしていると、潜在層を取りこぼしてしまうような感覚です。

以前聞いた話で印象的だったのが、あるメディア企業の開発チームが、クリエイティブ責任者にはあえてデータを見せないようにしているという話です。

理由は「データを見ると普通の発想しか出てこなくなる」からというものでした。

定性的な情報を見て全体を考える人と、定量的なデータを見ながら最適化を進める人。その役割を分けることで、両者が補完し合っているそうです。

実は私も、戦略の初期段階ではあえてデータを見ないようにしています。売上目標は聞きますけど、細かい数字までは見ない。数字を見てしまうと、それを前提にしか考えられなくなるんです。だからまずは全体のシステムを描いて、「どこが繋がると価値が生まれるのか」を考えるようにしています。

最初にデータから入らないことで、見えなかった構造が見えることもある。

もちろん数字を見た方が良いケースもありますけど、あえて“見ない”という選択肢を持つことも大切なんです。

広告運用のような領域は、人間よりもAIの方が成果を出すようになっています。だからこそ、人間が担うべきは「どういう領域で、どんな仕組みを作るか」という全体設計の部分なのではないでしょうか。この全体設計のスキルこそ、これからのマーケターに求められる能力だと思います。どういう領域を自分たちがやっていくのか、何が繋がり合ってコアの価値を作っていくのかという設計が、マーケターの仕事の8〜9割を占めるようになるでしょう。そこのスキルを磨き、残りの1〜2割は生成AIを使って最適化を図るというアプローチが良いと思います。

最後に、マーケティング担当者に向けてメッセージをお願いします。

- 黒澤

- まずは、自分が関わっている全体の仕組みを一度可視化してみてほしいです。

「何がどう繋がって動いているのか」を整理してみる。その上で、自分が目指す理想の形を描いてみる。これを実践する上で、システミックマーケティングの考え方を参考にしていただけたら嬉しいです。

構造を可視化できるようになると、戦略思考を持ちやすくなります。

それを繰り返すことで、「全体最適」を意識した思考が身につく。

この全体設計を考える力こそが、マーケターの仕事の醍醐味だと思っています。